Читать книгу - "Алексей Щусев. Архитектор № 1 - Александр Анатольевич Васькин"

Аннотация к книге "Алексей Щусев. Архитектор № 1 - Александр Анатольевич Васькин", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

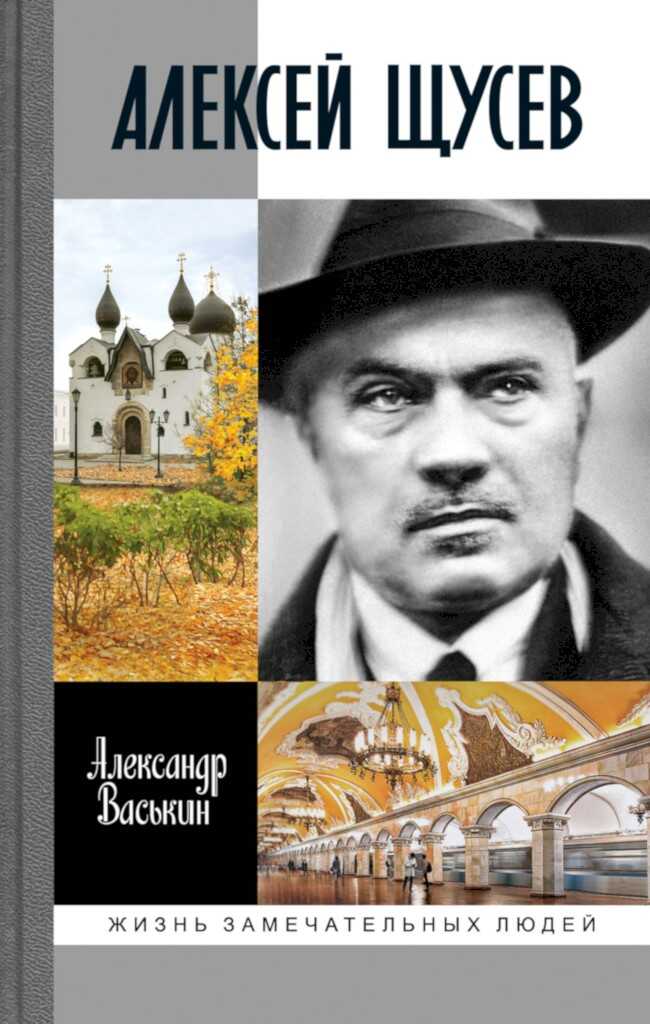

«У красоты рецептов нет!» — любил повторять Алексей Викторович Щусев. Удивительный это был человек. Сооружений, построенных по его проектам, хватило бы на целый город, в котором нашлось бы место храмам и театрам, вокзалам и мостам, станциям метро и гостиницам, жилым домам и санаториям и даже одному мавзолею. И все это сделано с большим вкусом и чувством меры. Но как один архитектор мог все это успеть? Откуда брал силы и где черпал вдохновение, называя себя «вечным стахановцем»? Об этом и рассказывает новая книга писателя и историка Александра Васькина. Фигура Алексея Щусева предстает перед нами на фоне сложной и противоречивой эпохи, в которой творил выдающийся зодчий (а точнее, двух эпох — царской и советской). Он прошел все — огонь, и воду, и медные трубы, пережил взлет и падение, но сумел сохранить человеческое достоинство и собственный творческий почерк. О работе Щусева в России, Италии, Грузии, Украине, Азербайджане, Молдавии, Узбекистане; о его взаимоотношениях с видными деятелями русского искусства — Михаилом Нестеровым, Верой Мухиной, Павлом Кориным, Иваном Жолтовским, Александром Бенуа, Евгением Лансере, Наталией Гончаровой, Николаем Рерихом; о его неосуществленных проектах повествует эта книга. При написании биографии Щусева автор изучил массу архивных документов, многие из которых приводятся и цитируются здесь впервые (в том числе табель с гимназическими оценками и даже трудовая книжка). Книга выходит к 150-летию зодчего.

Вернувшиеся на родину архитекторы не только рассказывали о творческой командировке тем своим коллегам, кому не посчастливилось познакомиться с лучшими образцами буржуазной культуры и искусства. Они сразу включились в работу. Результаты — построенные в Москве здания — не заставили себя ждать. Это и ставший символом архитектуры 1930-х годов Театр Красной армии (1934–1940, Алабян), и жилой дом № 25 на Тверской улице (1933–1936, Буров), и Речной вокзал (1937, Рухлядев), и Концертный зал им. П. И. Чайковского (1940, Чечулин и др.), и многие другие здания, построенные под влиянием лучших образцов античного зодчества.

Не отставали от молодежи и представители старшего поколения, Щусев с Жолтовским, вроде бы не нуждавшиеся в членстве во вновь созданной сталинской академии, так как академиками они стали еще до 1917 года. Стилевым пристрастием Жолтовского было палладианство, названное так по имени итальянского зодчего Андреа Палладио. Вот почему Жолтовский оказался востребован Сталиным, особенно в период «освоения классического наследия», и строил свои дома на главных магистралях и площадях красной Москвы. Образец палладианства в столице — тот самый дом № 13 на Моховой улице, рядом с гостиницей «Националь».

Жолтовский расположил свой дом на красной линии будущей аллеи Ильича, которая должна была вести к Дворцу Советов. Сам факт строительства этого дома явил собой стартовый и весьма удачный (чего не скажешь о последующих стадиях) этап периода освоения классического наследия. Конкретным использованным Жолтовским «наследством» послужила лоджия дель Капитанио (1571 год), построенная по проекту Палладио. Ее наиболее яркие черты, характерные для этого памятника мировой архитектуры, зодчий воплотил в своем московском проекте. Коллеги по-разному оценили творение Жолтовского. Щусев не стеснялся восхищаться: «Я считаю, что даже в Европе трудно найти мастера, который так тонко понял бы классику. Эта постройка является большим завоеванием современной архитектуры».

Кстати, Щусева в эти годы охотно выпускали в Европу, представлять передовую советскую архитектуру во Франции, Италии, Германии. Своими впечатлениями он в 1935 году делился с Евгением Лансере: «Щусев <говорил> о технике в быту за границею, о симпатиях к СССР со стороны служащих во Франции и Бельгии, о тяготении к социализму… Еще из рассказов Щ[усева]: проверка на границе кошелька; без достаточной суммы никуда не пропускают; нельзя искать работы: боятся накапливания безработных, „готовых на [революционные] выступления“. Эмигрантам можно проехать только на Родину. Его родственник, инженер, служит лакеем; никуда, кроме Бессарабии, выехать не может. Тенденция передавать свою профессию детям — не подниматься выше. Это-то здраво, как общее правило»[188]. У Алексея Викторовича были родственники за границей — этот пункт многостраничной советской анкеты ему было чем заполнять. А Бессарабия в те годы еще не входила в состав СССР.

А тем временем шла работа по созданию генерального плана реконструкции Москвы, начатая еще в 1931 году, после июньского пленума ЦК ВКП(б), посвященного вопросам коренной перестройки советской столицы:

«Иосиф Виссарионович Сталин с гениальной прозорливостью наметил основные пути реконструкции Москвы. Некоторые архитекторы предлагали отказаться от городской застройки и превратить Москву в скопление небольших домиков, растянувшихся на 70–100 километров. Другие, напротив, требовали чрезвычайно плотной застройки Москвы огромными зданиями. По этому вопросу товарищ Сталин дал исчерпывающие указания. В предстоящей перестройке города нужно вести борьбу на два фронта. Для нас неприемлема позиция тех, кто отрицает самый принцип города и тянет к тому, чтобы превратить Москву в большую деревню и лишить всех жителей преимуществ коммунального обслуживания и культурной городской жизни. История строительства городов показывает, что наиболее рациональным типом расселения в промышленных районах является город, дающий экономию на водопроводе, канализации, освещении, отоплении. С другой стороны, для нас неприемлема и позиция сторонников излишней урбанизации, то есть тех, кто предлагает строить город по типу капиталистических городов с их чрезмерной перегруженностью населения. Сталинский план реконструкции Москвы исходит из сохранения основ исторически сложившегося города, но с коренной перепланировкой. Улицы расширяются и выпрямляются, а кроме этого появится много широких магистралей. Застройка должна вестись целостными архитектурными ансамблями. План предусматривает сдвиг Москвы на юго-запад, в сторону незастроенного пространства за Ленинскими горами. Площадь Москвы по плану реконструкции расширяется до 60 тысяч гектаров. За пределами этой территории намечено создать лесопарковый защитный пояс радиусом до 10 километров — резервуар чистого воздуха и место для отдыха москвичей»[189].

В подтверждение вышеозначенного объявляется конкурс на лучший план реконструкции, для участия в котором приглашаются и зарубежные зодчие — Шарль Ле Корбюзье, Ханнес Мейер и другие. Но в итоге в 1933 году предпочтение отдается своим — авторской группе Владимира Семенова и Сергея Чернышева. После неоднократных доработок, вызванных вмешательством в процесс самого Сталина, «сталинский генеральный план реконструкции Москвы» (как его назвали), наконец-таки, 10 июля 1935 года был утвержден Советом народных комиссаров СССР и ЦК ВКП(б).

Но часть этого плана уже была осуществлена и потому влилась в его основные положения:

1. Строительство Дворца Советов.

2. Строительство метрополитена.

3. Создание новой транспортной системы.

4. Обводнение Москвы системой канала Москва — Волга. Сооружение новых мостов и набережных.

5. Озеленение Москвы. Создание Центрального и районных парков культуры и отдыха. Возведение нового стадиона в Измайлове.

Планы были громадные. И для их осуществления Москву нужно было изрядно подчистить и, как следует из приведенных выше указаний товарища Сталина, оставить лишь некие «основы». Таким образом, большевики развязали себе руки в уничтожении старой Москвы. А тем немногим, кто попробовал выразить беспокойство, вождь сказал: «Не волнуйтесь, мы построим лучше!». Но лучше ли? Перечень уничтоженных в прошлом веке памятников архитектуры Москвы безбрежен, как перспектива построения коммунизма.

Интересно, что планы западных архитекторов по переустройству Москвы оказались еще более радикальными, чем предложения их советских коллег. Так, Корбюзье мечтал расчертить советскую столицу на прямоугольники, стерев сложившуюся за века радиально-кольцевую планировку. Прямоугольники следовало застроить жилыми домами. Все старое — снести. Из памятников Корбюзье обещал оставить Кремль (при условии освобождения его от «некоторых загромождающих и ценных строений»), мавзолей («огромная историческая ценность!»), храм Василия Блаженного, ну и еще по мелочи — Большой театр, да кое-какой ампир. Но ему дали построить лишь здание Центросоюза на Мясницкой улице. Щусев называл дома Корбюзье «стекляками».

Зато, когда над Центросоюзом сгустились тучи, Алексей Викторович заступился за здание: «Объявили, что это тюрьма, „остановить“, „переделать“, „вызвать К[орбюзье]“. Так что пришлось даже мне стать защитником конструктивизма и авторитета Корбюзье»[190] — так рассказывал он Евгению Лансере 17 мая 1933 года. К Щусеву, конечно, прислушались.

Во главе 2-й Мастерской Моссовета: «Его называли Мастером»

«Дорогой Папа! Дома все благополучно, все здоровы… Я сейчас в отпуску, который провожу на даче… В мастерской особенных новостей нет. Много разговоров о реорганизации и разделе в связи с постановлением о реконструкции Москвы», — из письма Михаила Щусева отцу 22 июля 1935 года[191].

В середине 1930-х годов

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут